Storia dell’Area

archeologica di Velia

Il sito di Velia è il risultato di un lungo e complesso intreccio di eventi storici, architetture e trasformazioni, che nel tempo si sono sovrapposti, modificati e integrati. Oggi rappresenta uno dei tanti spazi della contemporaneità, ma un tempo era il fulcro di un territorio vitale e strategico. La narrazione di Velia si basa sulla capacità di leggere questa stratificazione storica, che affonda le sue radici in epoche remote.

La riscoperta di Velia parte dal XIX secolo, quando con la costruzione della linea ferroviaria costiera vennero alla luce grandi quantità di materiali archeologici, indiziando la presenza presso Ascea Marina (SA) di un importante centro greco antico. A seguito di tali iniziali rinvenimenti, tra il 1886 e il 1889, l’ingegnere tedesco W. Schleuning realizzò la prima planimetria della città, documentando tutte le strutture emerse e visibili. Tuttavia le prime campagne di scavo sistematiche iniziarono solo nel 1927. Da questa data, con soluzioni di continuità in occasione dei due conflitti mondiali, le ricerche sono proseguite fino ad oggi. Nel corso di questo lungo percorso nel 2005 fu istituito il Parco Archeologico di Velia e nel 2020 l’area dell’antica città di Velia è stata ricompresa nell’Istituto autonomo del Ministero della Cultura Parchi Archeologici di Paestum e Velia.

L’importanza di Elea

per la cultura greca

Tra il 500 e il 450 a.C., Elea è diventata uno dei centri più fiorenti della Magna Grecia, grazie a un’intensa attività commerciale, in prevalenza marittima, e grazie ad una solida organizzazione sociale e politica. Secondo le fonti antiche, la città era dotata di una costituzione stabile, attribuita ai filosofi Parmenide e Zenone, iniziatori di una influente scuola di pensiero che ha segnato profondamente gli indirizzi scientifici ed intellettuali del mondo antico. Durante l’età classica (450-350 a.C.), Elea ha vissuto un periodo di grande prosperità: le mura difensive vengono ampliate e i quartieri urbani arricchiti. L’abilità degli Eleati nella navigazione consentì loro non solo un ricco approvvigionamento di bene ma anche di stringere importanti alleanze. Con Roma, ad esempio, cui Velia fornì navi e un efficace punto di approdo durante le guerre puniche (264-241 a.C.). Quando Annibale invase l’Italia, Velia si schierò con i Romani, confermando di essere un centro strategico di rilievo. In questo periodo la città ospitò uomini illustri, tra cui il generale Lucio Emilio Paolo, conquistatore della Grecia.

L’importanza di Elea non si espresse solo nei campi della politica e dell’economia, ma anche in quelli della cultura, della medicina e della scienza. A tali ambiti sono legati i nomi di Parmenide e di Zenone, maestri sapienti tanti del pensiero antico quanto di quello moderno.

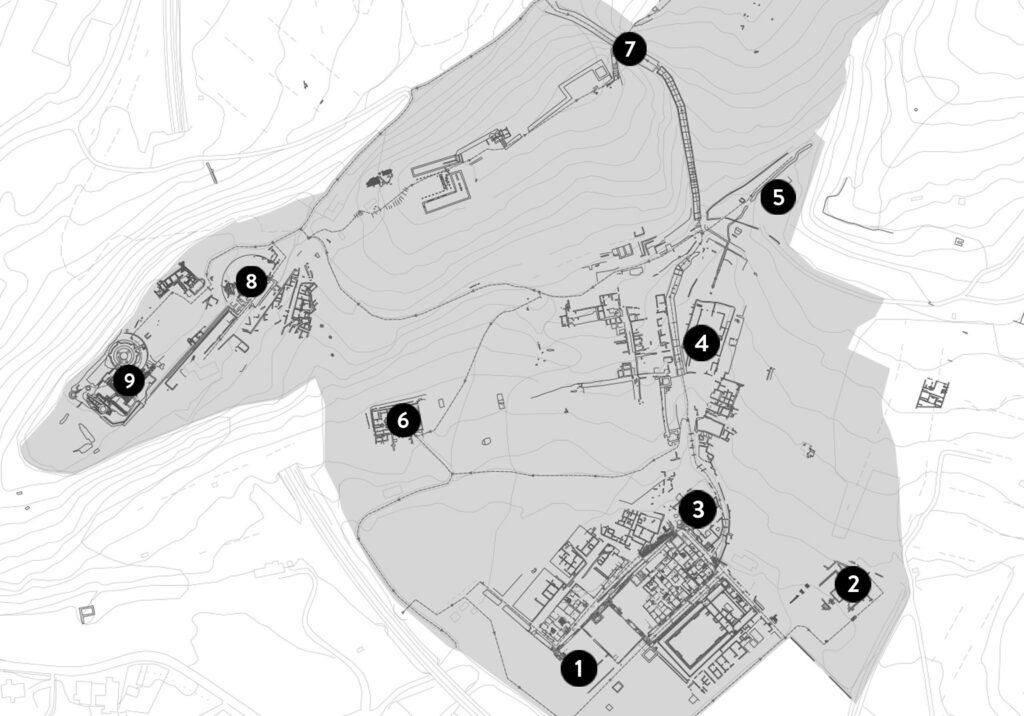

Consulta la Mappa

dell’area archeologica

Scopri le Aree di Interesse dell’area archeologica

Necropoli di Porta Marina Sud

Davanti alle mura della città sono ancora visibili i resti della necropoli romana che si sviluppò nei primi secoli dell’era volgare. Negli scavi di quest’area sono state individuate numerose sepolture di tipologia varia: oggi sono visibili piccoli mausolei ed alcuni recinti funerari.

Tra i reperti, le epigrafi recuperate in alcune tombe raccontano la storia di donne e di uomini, tra cui Mario Domitio, veterano della flotta romana; Quintus Valerius Sisenna Reginus, cavaliere romano, che perse la vita mentre navigava lungo la costa a causa di una tempesta; Caio Giulio Callisto, che morì a soli 15 anni, la cui sepoltura fu preparata dal padre o quella preparata da Sosia Germana per il suo dolcissimo coniuge Ateneo vissuto 58 anni.

Complesso di Masseria Cobellis

Collocata in una posizione strategica tra il Quartiere meridionale e quello orientale, e non lontana dall’Insula II, si trova la casa colonica ottocentesca restaurata della Masseria Cobellis. Questo edificio ingloba un antico complesso monumentale, risalente al I-II secolo d.C., realizzato su più livelli attorno a una sorgente e adattato al naturale dislivello del terreno.

Si tratta di un raffinato edificio pubblico di età medio-imperiale, caratterizzato da un’impostazione scenografica su due piani e da una meticolosa ricerca della simmetria. Lungo il suo asse centrale si trovavano un ninfeo e una vasca, entrambi delimitati da rampe di scale in laterizio e rivestiti con lastre marmoree, alcune delle quali ancora parzialmente conservate.

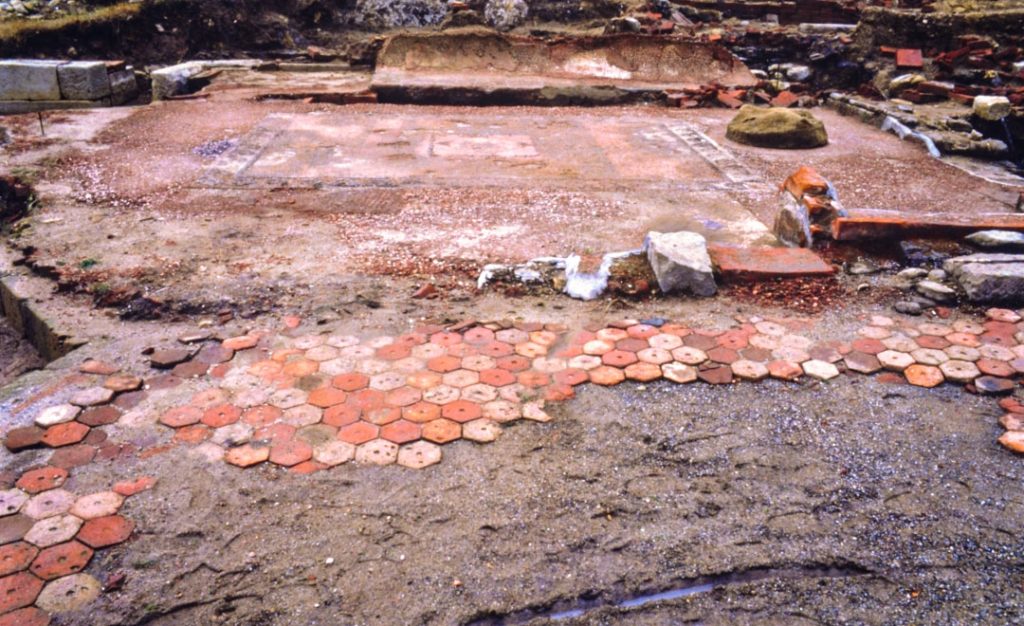

Terme Romane

La città bassa è dominata verso le colline da un complesso termale a pianta trapezoidale, costruito tra il I e il II secolo d.C. L’edificio, realizzato con la tipica tecnica imperiale in opus listatum (alternanza di pietra e mattoni), era decorato con intonaci dipinti e raffinati rivestimenti marmorei.

Oggi si può ancora vedere il condotto di scarico delle terme vicino all’incrocio tra Via di Porta Rosa e il Quartiere Meridionale. In epoca medievale, la vasca semicircolare del calidarium fu trasformata in fonte battesimale.

Adattandosi al dislivello del terreno, le terme si inseriscono armoniosamente nel tessuto urbano, collegando il quartiere meridionale con quello delle terrazze, situato più in alto. L’ingresso principale, caratterizzato da una facciata a timpano, si apriva su Via di Porta Rosa. Dall’atrio si accedeva allo spogliatoio (apodyterium) a sinistra, mentre di fronte si trovava il frigidarium, una sala per il bagno freddo con un pavimento a mosaico raffigurante creature marine fantastiche. A destra si passava agli ambienti riscaldati: il tepidarium e il laconicum per le saune, e il calidarium per il bagno caldo. Nel laconicum sono ancora visibili i tubuli di terracotta nelle pareti e le suspensurae, piccoli pilastri sotto il pavimento che permettevano la circolazione dell’aria calda.

Asklepeion

L’Asklepieion è un complesso, di età ellenistica, organizzato in maniera scenografica su tre terrazzamenti, scanditi da muri ben delineati e segnati da fontane e ninfei. Il terrazzamento inferiore è organizzato in un’ampia piazza (m. 30 x 17), circondata su tre lati da un porticato. L’accesso è a valle, con una grande fontana monumentale, di cui rimangono quattro colonne a fusto liscio.

Il complesso è stato interpretato come santuario di Asclepio, dio della medicina e guaritore, rappresentato in una statua rinvenuta nella città. In questo luogo oltre a venerare il dio della medicina, i pellegrini venivano curati con le acque salubri della sorgente. In particolare, il porticato del terrazzo inferiore serviva ad accogliere i malati che dopo aver praticato la terapia delle acque riposavano in questi ampi spazi aperti.

Terme Ellenistiche

In corrispondenza del terrazzamento più alto del vallone, nell’area nota come “Giardiniello” (area di coltivazione di agrumi), si trova un edificio termale risalente alla prima metà del III secolo a.C. Si tratta di un balaneion, ovvero un impianto di bagni pubblici a disposizione della cittadinanza, che non trova precisi confronti in altre città magno-greche.

Sono riconoscibili tre ambienti principali: una sala centrale con funzione di spogliatoio, un ambiente, un tempo conformato a tholos, nel quale erano disposte in circolo le vasche a sedile individuali, dove il bagnante si lavava mentre un inserviente lo aspergeva con acqua calda e una vasca mosaicata corredata di panche, destinata al bagno caldo in comune. È anche visibile la camera di combustione della fornace che riscaldava l’acqua.

Le terme ellenistiche si collocano all’apice di una sequenza di edifici – Asklepieion, Terme Romane, complesso di Masseria Cobellis – dedicati alla cura e alla salute del corpo.

Casa degli affreschi

All’estremità occidentale del Quartiere delle Terrazze, sotto le pendici dell’Acropoli, è una grande casa a peristilio. L’edificio risale ai primi decenni del II secolo a.C. e si estende su una superficie di circa 400 mq, con oltre trenta ambienti disposti attorno a due cortili centrali. Le stanze principali sono decorate con raffinati affreschi parietali, in parte ancora conservati. Le decorazioni pittoriche, con motivi faunistici, floreali e geometrici, arricchiscono gli ambienti più importanti, in particolare quelli destinati alla ricezione degli ospiti. Domus come questa rappresentavano le residenze cittadine dei nobili velini, che vi soggiornavano nei periodi di riposo e accoglievano i loro ospiti in un ambiente elegante e raffinato.

La Porta Rosa

Nel punto più stretto della gola che taglia il promontorio di Velia, dove già l’ingegnere tedesco W. Schleuning aveva ipotizzato la collocazione di una porta urbana, sorge il monumento più celebre della città, Porta Rosa.

Intitolata alla moglie del suo scopritore Mario Napoli, Porta Rosa fu riportata alla luce l’8 marzo 1964 in località “Vuccolo”, toponimo forse riferibile alla presenza di uno stretto passaggio in questo punto della dorsale.

Il monumento realizzato con un arco interamente costruito a secco in pietra arenaria, con volta a tutto sesto, non ha in realtà funzione di porta ma di viadotto. Si tratta di un punto di cesura e di collegamento, uno snodo fondamentale nella viabilità della città lungo due direttrici: la prima è la strada che passando sotto Porta Rosa mette in comunicazione i settori meridionale e settentrionale della città; la seconda supera Porta Rosa dall’alto, collegando l’Acropoli con il crinale degli dèi e la fortezza di Castelluccio lungo il displuvio del promontorio di Velia.

Per costruire questo maestoso monumento è stato tagliato il promontorio di Velia e i pendii sono stati assicurati da possenti muri di contenimento disposti a gradoni (oggi in vista sulla parete sinistra del lato sud). La realizzazione di questo monumento rientra negli interventi di riorganizzazione che coinvolgono tutta la città alla fine del IV sec. a.C.

Il Teatro

Gli spettacoli teatrali erano uno degli eventi più importanti per i cittadini delle città greche antiche. La partecipazione del pubblico era spesso molto vivace ed in alcune occasioni si rimaneva in teatro l’intera giornata. Il teatro non era solo occasione di svago ma svolgeva anche un’importante funzione educativa.

Il teatro attualmente visibile è il risultato di un rifacimento di età romana, epoca in cui questo poteva contenere circa 2000 spettatori, e quando tutta l’acropoli è interessata da grandi lavori di sistemazione. L’impianto si appoggia, sul lato occidentale, sul declivio naturale della collina, mentre, su quello orientale, su un terrapieno artificiale. La gradinata comprende 20-22 file di sedili in pietra, divisi in cinque settori di eguale ampiezza. Al teatro si accedeva attraverso due ingressi laterali (parodoi). La scena sfruttava una posizione panoramica eccezionale e si appoggiava al muro di terrazzamento del pendio.

L’Acropoli

La punta più occidentale del promontorio di Velia è occupata dall’Acropoli della città. Essa è articolata su due terrazzi, uno superiore, dove sorgono oggi la Torre angioina e la cd. Cappella Palatina, e uno inferiore, che ospita la Chiesa di Santa Maria in Portosalvo. Al tempo dei primi scavi negli anni ‘20, l’area si presentava occupata da edifici di epoca medievale e moderna, progressivamente smantellati per far spazio alle indagini delle più antiche fasi abitative del promontorio.

L’Acropoli viene occupata fin dalla fondazione della colonia focea. Lungo le pendici meridionali del promontorio, intorno al 535 a.C. sorge un agglomerato di abitazioni, ampiamente indagato da una missione archeologica austriaca. Nello stesso periodo si datano anche alcune strutture pertinenti a un primo edificio sacro sul terrazzo superiore, ancora in corso di scavo. Con l’età classica (480 a.C. ca.) tutta la città alta viene destinata ad area sacra pubblica: il quartiere arcaico viene abbandonato e obliterato da un muro di terrazzamento e sull’Acropoli sorge un ampio santuario, probabilmente dedicato alla dea Atena.

Grazie agli scavi possediamo oggi sufficienti elementi per immaginare l’assetto che il santuario dovette assumere in età ellenistica, quando ingenti opere di risistemazione portarono all’edificazione di numerose strutture monumentali: il teatro che sfrutta il declivio naturale del promontorio, la strada e l’ingresso al santuario in corrispondenza della Cappella Palatina, il grande tempio di cui si conserva ben visibile il basamento, l’edificio porticato a ovest del tempio, il portico-stoà addossato al muro di terrazzamento nel terrazzo inferiore.

Scopri le altre aree di Velia

I Parchi archeologici di Paestum e Velia sono un istituto del Ministero della Cultura dotato di autonomia speciale, iscritto dal 1998 nella lista del patrimonio mondiale UNESCO.